物質機能化学I研究室(旧)安藤グループについて

研究室の日常生活がわかるような情報ををつらつらと書いていきます。見たい項目をクリックしてください。

| 予定表 | 写真集 | 実験室 及び居室 | 実験設備 | 配属 希望者へ |

予定表

一日のスケジュール

四年生はだいたい9〜10時くらいに来て、18時から19時の間に帰るようです。

基本的には、週に二回のゼミ以外の時間は学生の自主性に任せています。概ね、授業、就職活動、休憩(食事、息抜き)以外の時間は勉強や実験など卒業課題研究に充てることになります。

一週間のスケジュール

週に二回、二コマ位の時間を使ってゼミが行われます。一つは自分の研究結果を報告し、今後どうしたらよいかについて議論を行う、中間報告会です。これは三週間に一回程度の頻度で発表をしてもらいます。

もう一つは、英語の論文を自分一人の力で読み、内容を理解し、それを研究室の皆に報告する、文献紹介です。こちらは前期に1回、後期に1回発表をしてもらいます。

一年間のスケジュール

4月 新学期開始懇親会

7月 化学関連支部合同九州大会参加

8月 前期終了懇親会

9月 錯体化学討論会参加

11月 西日本大会参加

12月 忘年会

1月 新年会

2月 修士論文,卒業論文発表会

7月、9月、11月にあるものは、学会と呼ばれ、他の大学の先生や学生の前で自分の研究を披露する場所です。主に大学院生になってからの出来事ですが、4年生でも立派な卒論研究を行っていれば参加できるチャンスがあります。

このほか,不定期的にイベントが行われます。

上に戻る実験室及び居室

| 実験室 | 居室(415室) |

|---|---|

|

|

実験室の様子です。写真の真ん中にある台が実験台で、主にここで実験を行います。写真ではみえにくいですが、揮発性の物を扱う場合には排気機能を備えたドラフトの中で行います。 |

実験をするためには何をするべきなのか考えないといけませんし、得られた実験結果を考えることも大切です。そのための勉強スペースがこの部屋です。 一方で、ある時は、同級生・先輩・後輩との雑談の場、ある時はお茶を飲んで息抜きの場、などとして気分転換を図ったり、ある時は研究したことを発表するための資料作成の場、ある時は就職活動のための情報収集の場としても活用されます。 |

実験設備

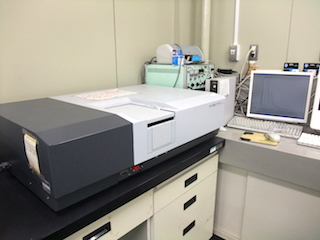

| 紫外可視近赤外吸光光度計 (Shimadzu UV-3600) |

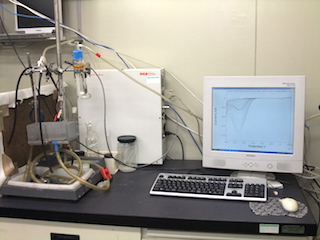

ポテンシオスタット (BAS CV-100BW, この他CV-50Wも所有) |

|---|---|

|

|

| ロータリーエバポレーター | 窒素ライン |

|

|

この他、川田グループが所有する装置や化学科共通装置を利用して研究を行っています。

川田グループ所有装置

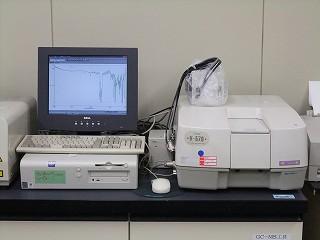

| 紫外可視近赤外吸光光度計 (日本分光 V-570) |

蛍光光度計 (パーキンエルマー LS50B) |

|---|---|

|

|

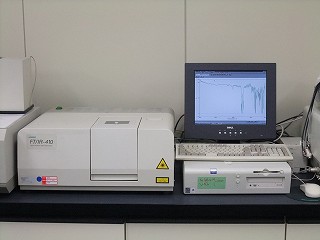

| フーリエ変換赤外分光光度計 (日本分光 FT/IR-410) |

フーリエ変換赤外分光光度計 (日本分光 FT/IR-6100) |

|

|

| 示差走査熱量測定装置 (SII DSC6100、SII DSC6220N) |

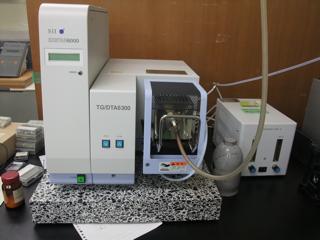

熱分析-示差熱熱重量同時測定装置 (SII TG/DTA6300) |

|

|

| 磁気天秤 (Sherwood Scientific Ltd. MSB-MKI) |

蛍光X線分析 (SII SEA2220A) |

|

|

| 単結晶X線結晶構造解析測定装置 (Rigaku R-AXIS RapidII) |

粉末X線回折測定装置 (Rigaku MultiFlex) |

|

|

化学科共通装置

NMR (Bruker Avance III HD spectrometer)

ESI-Mass (JEOL JMS-T100CS spectrometer)

X-ray (Rigaku Saturn724+)

上に戻る

配属希望者へ

福岡大学理学部化学科では、学生は三年次後期から各研究室に配属になります。実際には後期も授業がある人がほとんどのために、研究室で研究をするわけではありません。次に述べる文献紹介や中間報告会に週に一回参加してもらい、先輩方の研究の一端に触れてもらいます。

四年生になってようやく卒業課題研究がスタートします。これまでは先生から教えてもらう事をただ聞いていれば最低限単位を取ることが出来ました。しかし自分の頭で実験内容を考えて実験を行い、その結果に関して自分なりに考察し、そこから次にしなければいけない実験を考えることが卒業課題研究では求められます。つまり指示を待っている受動的な姿勢でなく、積極的に自分で考える自主性が求められます。

また、四年時には週に一回、以下のような勉強会があります。

・自分の研究進行状況を研究室の皆に聞いてもらいその結果について討論をする中間報告会

・英語の論文を一人で読んでその内容を皆に紹介する文献紹介

一年間の卒業課題研究の総まとめとして、最後に控えているのが二月半ばに行われる卒業論文発表会です。各研究室の先生方を前にして自分で一年間やってきた研究成果をうまく説明しなければなりません。実験結果がなければ発表できないのはもちろんですが、先生方に上手に説明するプレゼンテーション能力も求められるこのイベントは、うまくいかなければ再発表、あまりにも出来が悪ければ留年ということもありえるものです。この追い込みの頃になるとそれこそ朝から深夜まで、休日もそこそこに実験を行い、プレゼンテーション資料を作成しなければなりません。これを乗り切って、初めて卒業となります。

ここまで読んで、人によってはハードルが高いと感じる人もいると思います。しかし皆さんの先輩たちは全員この課題をクリアして社会に旅立っています。この様な主体性やプレゼンテーション能力は単に卒業するために必要な物ではなく、今後社会に出てからも役に立つ事です。ですから、この一年間で単なる知識の勉強だけでなく、心構えの勉強もしてもらいたいと思います。

上に戻る